10月27日、産業観光“ひたりずむ”受入施設の日東木工株式会社に、光岡小学校5年3組31名が社会見学にやってくることを聞きつけ、杉丸太郎が取材にお邪魔しました。

今回の工場見学は、社会科の授業「林業」の一環で、児童たちは家具工場を見学するのは初めての経験なのでしょう、見学前の待機場所で工場内から聞こえてくる様々な機械音に興味津々の様子でした。

見学の案内役は、河津亮システムエンジニア課長。はじめに会社の説明、次に工場見学の注意事項を聞いて工場内へ入ります。

事前説明を聞いた後、各自にトランシーバーが渡され、

工場内での説明はイヤホンを通して聞きます。

説明を聞きながら、メモを取っています。

通路横に並ぶ様々な機械に見入ります。

“材料を直角に切ることが職人の基本です。”

“そして治具作りから始まります。”

組立て工程

木工用NCルーターの作業。

CAD、CAMにてデータを入力すれば、自動で削ります。

椅子のひじ掛けの曲線、丸みの成形は手で

丁寧に仕上げていきます。

塗装工程。塗料を何度も重ね仕上げます。

最終点検を受けて出荷となります。

ショールーム。オリジナル家具や北欧家具が並んでいます。

見る機会のない家具が並んでいます。

ショールームでの質問タイムでは多くの手が挙がりました。

Q:売れている家具は?

A:オーダー家具です。

Q:多く使っている木は?

A:アメリカやヨーロッパからの外国材で、ウォールナットやオークを使います。

Q:仕事のやりがいは?

A:我々家具職人はなかなかスポットライトを浴びませんが、創った家具がスポットライトを浴びたときやりがいを感じます。

Q:林業をする人が減っているのは?

A:家具を作りたい人、林業の仕事がしたい人を求めています。

Q:どうして林業をやっているのか?

A:我々の家具製造は、林業ではありませんが、皆さんのお家や学校の柱、壁には山で育った木材が沢山使われています。家具もそうです。その為林業は必要不可欠で人々の幸せを守る大事な仕事です。

Q:家具づくりのコツは?

A:直角。経験です。

その他たくさんの質問を受けた河津課長は、丁寧にまた嬉しそうに答えていました。

工場を出て、待機場所に戻ってきました。

引率の先生が「今日の見学で家具に興味が湧いた人?」と問うと、全員の手が挙がりました。河津課長から「今日は、家具を作る作業を見学してもらいました。工場内では50年前から使っている古い機械、NCルーターなどの最新鋭の機械、いろんな機械が動いていましたが、仕上げるのはすべて人の手です。どんなに機械化しても、家具は職人の手で作り上げられています。10年後、家具づくりの仕事がしたいと思ったら、どうぞうちの会社に来てください。」と工場見学を締めくくり、児童には見学の記念に木製のカード立てと木製卵が配られました。

見学から数日後、引率の先生に工場見学についてお聞きしたところ、

「子どもたちの感想で最も多かったのは、『最後は人の手によって仕上げる』というものでした。物作りの大変さもですが、作っている人の思いを知ることで林業と家具づくりのつながりにきづくことができました。」との感想をいただきました。

産業観光“ひたりずむ”では、市外の観光客の受け入れを進めていますが、今回のように市内の児童生徒に日田市の木材産業を知ってもらうことも重要だと改めて感じました。

家具のひたりずむ

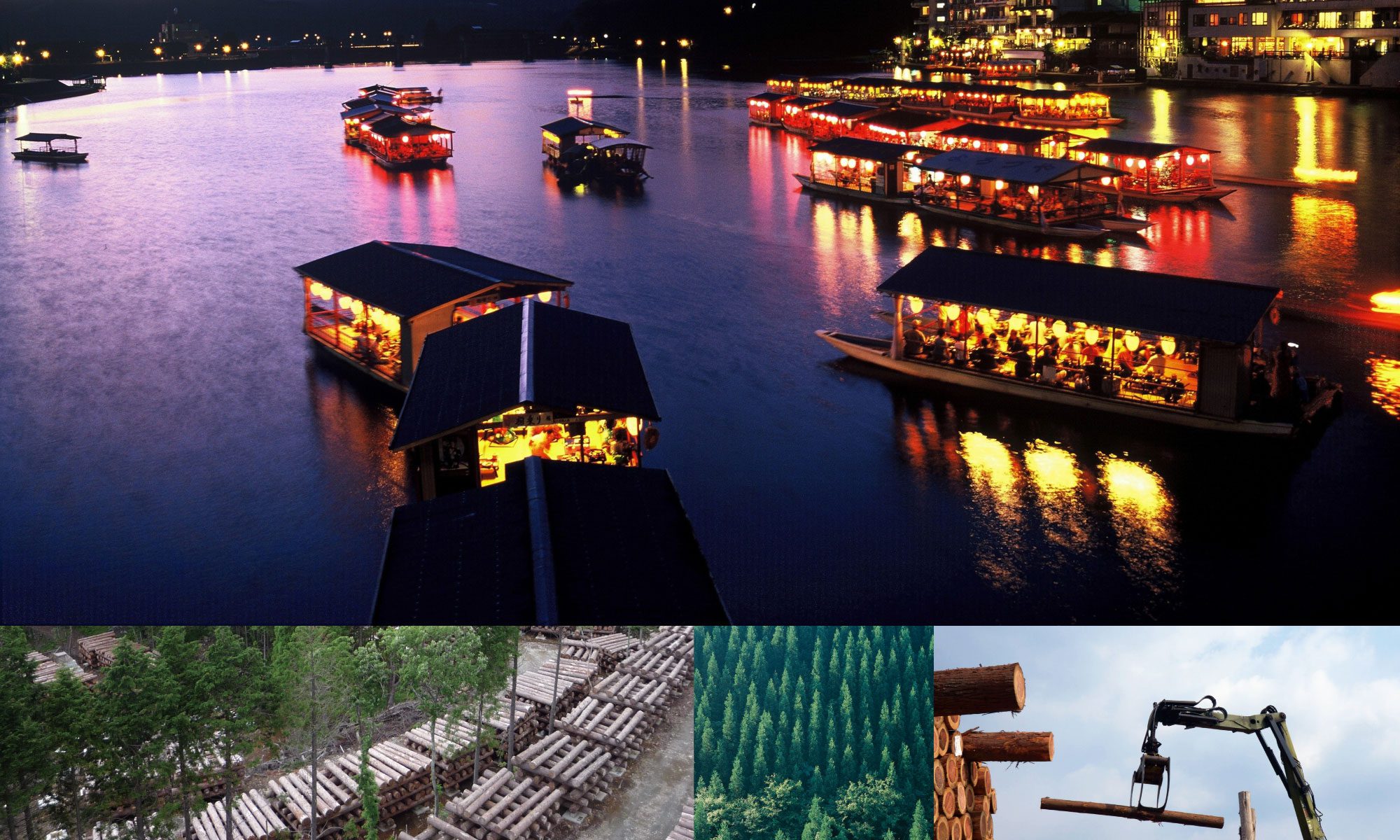

日田は、明治後半から豊かな森林資源を背景に漆器などの工芸品の生産が盛んで、

ロクロ技術など優れた木工の技が受け継がれていました。

その技を活かし、戦後の食の復興を象徴する丸椅子や飯台を生産したのが、

家具生産の歴史の始まりです。

日本屈指の生産地となり、日々創られる「脚物」と呼ばれる家具。

それが「日田家具」の真の意味です。